Por Juan Fragueiro.

Capítulo 3

Segismundo Dimitrovich Plutarco Ponce

Médico psiquiatra de los Defensores de Causas Perdidas. Analista y terapeuta.

Una mañana del mes de julio, cuando los gallos aún no habían cantado su ritual cocorocó, exactamente debajo del monolito fundacional de la ciudad de Córdoba, una mujer hacía fuerzas para expulsar algo duro que le molestaba en su bajo vientre. Así de fría y escatológica, insensible, es la génesis de Segis, hijo de Ifigenia Ponce, fundadora del villorio, luego prostíbulo, «Las Ponce S.A.», y de padre ignoto.

Segis vivió a la sombra de un farol a kerosén, alimentándose de carroñas, soñando con súcubos. A la temprana edad de 16 años, fue encomendado al prior de una orden religiosa ante el irrefrenable deseo del pequeñín por abrazar los hábitos. Al poco tiempo fue expulsado pues los curas se hartaron de andar con el mocoso adherido a sus sotanas.

Estudió psiquiatría en la abadía local y entendió que su misión en la tierra era salvar a los perdidos. Tomó la decisión de salir a la calle con un diván de terciopelo negro a cuestas ofreciendo sus servicios puerta a puerta.

Una noche salía del prostíbulo a cargo de su madre cuando una comisión policial llevaba detenido a un tipo bajo los cargos de merodeador. Segis intentó un salvataje heroico al mejor estilo Hollywood (léase Jóligud)… es decir, estúpido e increíble.

Inmediatamente acusó al hombre de orate perdido. Fue tal su convicción al hablar que el comisario, temiendo fuera contagioso, se lo tiró encima solicitándole que luego elevara a la comisaría un informe completo. Segis fue concreto y lapidario: «Este hombre padece el síndrome conocido como culpae delictis nostrae est». Y desde ese desgraciado pero afortunado contratiempo jamás volvieron a separarse Segis y su nuevo amigo, el Maestro Universal Arcano Ouroboros. La gente comenzó a hablar sandeces dirigidas a la vida privada de ambos, pero haciendo hincapié en la del psiquiatra. Éste, para aventar chismes, colgó de uno de los ojales de su saco gris sin botones, tres preservativos y fotos de Isadora Duncan, Edith Piaf y la tenista Martina Navratilova… La gente siguió pensando que era rarito.

En otra faceta de su vida, Segis se dedicó a la literatura. Publicó numerosos libros breves en ediciones baratas: «Aprendamos a comer sin abrir la boca en épocas de crisis», libelo que casi obtiene el séptimo premio de la Feria del Libro en Antofagasta; «Antología práctica de las palabras más usadas en la Rumania post-Ceaucescu», recomendado en pre-jardín de aquel país; «Diálogos entre el Cid Campeador y Don Quijote de la Mancha», recopilados por el Martín Fierro con traducción de Don Segundo Sombra y el Viejo Vizcacha, de muy escaso éxito comercial.

Con el correr de los años y la degradación de su alicaído prestigio, Segis se vio en la obligación de mudar su consultorio. Así consigue que el Intendente de la ciudad lo nombre Escriba Oficial, hasta los incidentes comentados al principio. En ese sitio municipal lo encontró una reportera de un canal sensacionalista buscando una nota emotiva entre los desquiciados de la ciudad mediterránea. Sin consulta previa y a boca de jarro le espetó:

-Doctor, ¡cuénteme su vida!

Segis se trenzó los bigotes en un gesto de evidente timidez, miró al cielo, acomodó sus gafas, tosió y preguntó valientemente:

-¿Me repite la pregunta?

Una vez roto el hielo de la inseguridad y esas cosas, el doctor logró boquisoltarse:

-Al referirme a mi vida propia e íntima, sólo puedo recordar el nombre de una mujer: Cuasimoda Eugenia. Una morocha como las de antes. Seductora, pusilánime, pero culta. Le apasionaban las artes culinarias… Se pasaba la mitad del día sentada. Éramos novios desde chicos, tal vez alrededor de los cinco años. Pero una tarde, de esto hace ya una década, llegó un maldito marinero búlgaro que la sedujo con palabras extranjeras y con la idea de convertirla en blanca. Cuasimoda Eugenia se fue con él porque le dijo que era tratante de blancas. Y ella ansiaba cambiar de color.

A esta altura, los ojos de la reportera demostraban verdadera emoción. Segis prosiguió:

-Aunque suene extraño, cuando Cuasimoda me dejó así, de manera tan vil, en lugar de odiarla comencé a amarla más. Por ella me hice amigo de varias madamas locales, también tratantes de blancas, quienes me aseguraron que descontaban el triunfo del tratamiento en mi novia, a quien conocían por fotos que siempre llevaba conmigo. A Cuasimoda le escribí cientos de cartas románticas, encendidas… Las introducía en botellas de agua mineral y las arrojaba a La Cañada. Esto fue así, sistemáticamente, hasta hace unos años cuando escuché una canción local que dice: «Aguas de La Cañada, que no van a dar al mar…» Entonces comprendí por qué nunca respondía mis cartas. En fin, ahora soy un mutantis moribundis, picoteo cuando puedo con alguna señora viuda o casada…

La reportera se había marchado detrás de otro caso más interesante. El hecho es que unos días más tarde, la Televisión Francesa enviaba por cable un informe acerca de los argentinos en Francia. En la nota apareció Cuasimoda Eugenia. El título que los galos colocaron al repórter decía:

Cuasimoda Eugenia, la prostituta argentina que filosofa al fifar. Una larga confesión sobre su vida de exiliada y profesional, en la que la ex novia de Segis dijo:

«Cuando partí de mi patria, buscando ilusoriamente la decoloración de mi tez, negra como las manchas de la luna, no supuse que mi vida cambiaría tanto. Me niego a volver porque la comodidad del olvido se me hace insuperable. No colaboré en el proceso abandónico de mi ex novio porque él tampoco entendió mi repentino gusto por la filosofía; aunque a decir verdad, ¡la filosofía del búlgaro era enorme! No sé si él existió en realidad. ¿Quién puede en estos tiempos, asegurar la existencia o no de algo o alguien? Sobre todo si ese algo o alguien es algo o alguien a quien esperamos convertido en Sigfrido y que, de buenas a primeras, resulta ser sólo un marinero búlgaro con la espalda tatuada y que encima nos habla en lengua bola. ¡Es todo tan vago! Ya no quedan lugares para rellenar; las ideas se pierden, las palabras se quedan sin el sonido necesario. Nadie las escucha, nadie las repite. Cuando el aire nocturno de miles de kilómetros me separaba de aquella ciudad chata, mi melena suelta al viento se golpeó. Miré al cielo como hacía muchos años que no miraba. No estaba buscando nada en particular, o sea que mirar al cielo o no me daba lo mismo.

Pero el caso es que miré y sentí una mano, insegura y decidida a la vez, tomándole el pulso a mi vida. A esta vida, es necesario decirlo, que se me escapaba sin avisar como si estuviera comprometida con ella sola. Sinceramente, mirar al cielo o no me daba igual, tanto como saber que mi vida me correspondía en un ínfimo porcentaje[…]

En fin, miré al cielo y noté que le faltaban estrellas. No estaban las que solían estar cuando, dos semanas al año, nos tirábamos con Segis en el césped de la Ciudad Universitaria. Las conté a todas y sentí la soledad del tiempo pasado. Obviamente el miserable se me había escurrido más rápido de lo habitual y permitido. Pero no me arrepiento. Además, arrepentirme ahora sería arrepentirme del arrepentimiento con lo que, silogismos baratos y sofismas etruscos quedan escondidos en la gaveta del almacén contemporáneo. Pero en realidad, estaba tratando de dilucidar por qué a este cielo le faltaban estrellas. Leí informes de L’Osservatore Romano que no preanunciaban nada fuera de lo común. La porción visible de la luna seguía ahí, impávida y dominante; el azul profundo, casi negro, indicaba que la noche ya era dueña total de la calma… Entonces, ¿dónde carajo estaban las estrellas?

Tal vez nunca vuelva a mirar al cielo. Tal vez me aprisione prematuramente. No me resulta difícil imaginarme con camisas de seda negra, medibachas al tono y ajustados corsés combinados con el tul del deseo. Me veo así, penetrada y resuelta; encima o debajo de imbéciles que sueñan con poseerme para siempre, esperando de mi boca una confesión de amor. ¡Soy una profesional! […] En mi tránsito a la prostitución crucé estrellas a las que jamás había prestado atención. Tachitos de frutas orinados. Frascos de cosméticos desconocidos. Historias de psicoterapias. Y un arrebatado impulso de mandar todo esto a la mierda.

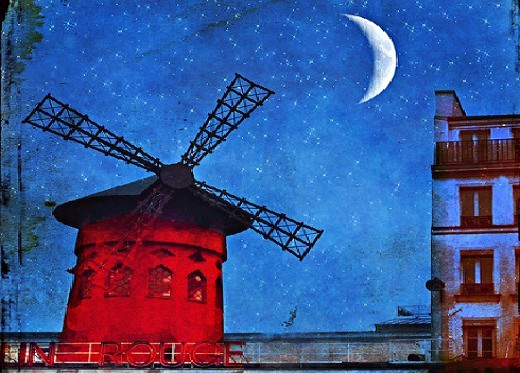

Pero estaba en París, frente al Moulin Rouge, saboreando gotas de placer extraño y haciendo gárgaras con el semen de extraños y experimentales debutantes, extranjeros y exiliados que acomodaban franelas y flores mientras yo acumulaba francos y estampillas con el busto de Napoleón. Esta vez me convencí de no volver atrás. Las dudas, esas viejas solteronas de bigotes pinchudos, no alcanzaron a poner sus garras sobre mi mente filosofal. Después de todo, esas estrellas que le faltan al cielo, ¿no estarán cerca mío? Y, ¿por qué no?, tal vez yo sea dueña de placeres y excrementos y felaciones y perversiones… Debo reconocer que este dudoso «estar acá», sentada en el bidé, masajeando mi sexo, introduciéndome el jabón francés, es como un vertiginoso estar a salvo de las imprecaciones moralistas de mis conciudadanos. Soy la amante del Tercer Orden (ya que no hay más Tercer Mundo) y estoy dispuesta a saltar al vacío, olvidarme del marinero búlgaro, pero jamás volveré a recorrer las tortuosas orillas de La Cañada. Mi obsesión hacia las artes culinarias no ha decaído. Eso sí, el sexo anal es más caro.»