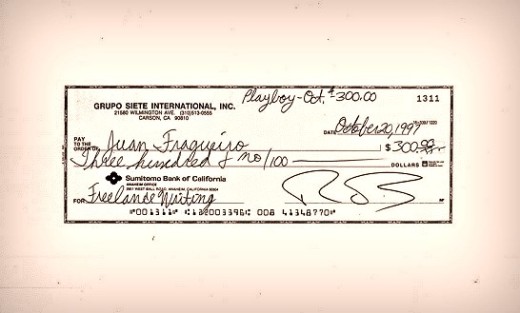

Por Juan Fragueiro.

A Irupé la conocí en oportunidad de un viaje neo-colonizador que -en calidad de semipolizón- realicé al norte de Argentina.

La última dictadura militar movilizó a los estudiantes secundarios para restaurar y pintar escuelas de frontera. La consigna de tan loable y altruista patriada rezaba: «Argentinos, ¡marchemos hacia las fronteras!»

En realidad, esto camuflaba, militar y metafóricamente hablando, otras intenciones menos educativas, tales como asegurarse de que los paraguayos, bolivianos y brasileños se mantuvieran dentro de sus límites. El cumplimiento del reglamento militar era indiscutible. A las «seiscientas cuarenta y cinco», aseo de lagañas y formación en el patio de armas; a las «setecientas», desayuno (mate cocido y un pan criollo para cada uno); a las «setecientas treinta», se comenzaba con las tareas en las escuelas de frontera y se concluía a las »mil doscientas», para almorzar, dormir una siesta de setenta y cinco minutos y por la tarde continuar con las labores encomendadas añadiendo la enseñanza del estilo de vida de las grandes urbes nacionales en los pueblos del confín argentino.

El primer día lo pasé soportando… Pero a la noche tuve pesadillas, callos en las manos y mucho dolor de cabeza. Salí a hurtadillas al patio del cuartel del Regimiento Formosa de Gendarmería Nacional. El «imaginaria» estaba tomando sendos tazones de café amargo. Juárez, el cabo primero, me convidó un trago de su taza mientras me alentaba a visitar a la abuela Irupé, quien se encargaría de cortar mis males.

Irupé vivía en Clorinda (Formosa, Argentina), más cerca del Paraguay, en cuerpo y alma. Pasaba sus días sentada a la puerta de su rancho modesto y limpio, contando historias a los que estuvieran dispuestos a escucharla.

Así fue como supe de ella por primera vez, y también cuando su recuerdo comenzó a visitarme cada tanto, encerrado en telas comidas por los mosquitos formoseños o con el aura del sol norteño, fuerte aun de noche, puro y demasiado amarillo.

Llegar hasta su rancho no era sencillo. Había que cruzar un vado molesto, saltar algunas tapias de piedra y barro, silbar y encender tres veces el mechero de una lata con aceite. Luego se esperaban cinco minutos (una eternidad) hasta que Irupé respondía con un chillido sordo, como el de un puerco sacrificado. Entonces, recién entonces, se bordeaba un sendero de arcilla y greda hasta la vela que ella mantenía encendida en su mano izquierda.

A tantos años de aquella pendejada no logro descifrar los motivos del milico, ni los míos, para acercarme a esta mujer leyenda, mezcla de mito y puta de pueblo.

lrupé recurrió diecisiete veces a su encanto torvo. Las diecisiete veces fracasó; pero con la fuerza de los que quieren triunfar a toda costa, empezaba de nuevo con sus encantos… torvos.

En la etapa más difícil de su situación contemporánea encontró una y mil veces dos cargas de dinamita dispuestas a estallar. Dos cargas de una potencia destructiva similar a la del amor contrariado. Cualquiera que la hubiera visto sentada en la silla hamaca, en medio de su galería cerrada a los costados para evitar el irreverente ingreso del viento norte, habría pensado que el tiempo estaba detenido entre sus cejas: ceñudas, renegridas, espesas y algo mentirosas. Cuando descansaba de sus fatigosos trabajos matinales, como el de subirse al sillón en la sala principal para plumerear los cuadros de la familia, o treparse a la sillita de madera en la cocina con el plumero en la mano, sacudiendo la grasa de las noches, apoyaba sus manos en el regazo y jugaba enredando los dedos.

Llamaba a la gata, gorda y mimosa, y le canturreaba una letanía inoportuna. En realidad se trataba de una canción con ritmo y melodía de canzzonetta, heredada quizás de sus abuelos, o de los abuelos de sus abuelos, o de los abuelos de los abuelos de sus abuelos.

Irupé siempre tenía alguna herencia oculta en la memoria, a la que mantenía en estado de permanente virginidad. Porque a sus 97 años, le quedaban pocos sitios inmaculados. Nacida cuando todavía algún aborigen reclamaba ilusoriamente por sus derechos frente al Congreso de la Nación, tuvo una infancia atormentada. Sus padres la dejaron huérfana a los cinco años, sin más compañía que la de su abuela materna. Ellos partieron del pueblo buscando las luces de la ciudad, en el único tren que bimestralmente osaba detenerse en el andén, construido en los fondos de la casa del Juez de Paz.

A treinta y cinco metros del lugar se había formado un hermoso y patético coro de despedida. Muy cerca de la plaza central, a pocos metros de la iglesia y bajo la sombra de sauces custodios, observados por los tiernos aguiluchos entrenados para cazar gallinas, patos y perdices en celo.

-Suerte en la ciudad -saludaba el pueblo-, escríbannos, recuérdenos, extráñenos…

-Váyanse todos a la … -respondieron a dúo los partientes padres de lrupé.

TUUUUUUUU TUUUUUUUU

TUUUUUUUU TUUUUUUUU

TUUUUUUUU TUUUUUUUU

– ¡Dios los oiga, Dios los oiga!

Nunca más volvieron, ni en cartas ni en persona. La madre de la madre de lrupé dice que se los tragó el Monstruo de la Gran Ciudad; que ella de estas cosas sabe poco y nada; que andarán por ahí, perdidos y sin amor; que, quién sabe, tal vez vuelvan en el tren del próximo bimestre. O en el del próximo.

La niña Irupé creció sin amor, aunque poco sabía de su significado, o sea, no lo echó mucho de menos. Le habían dicho, por ejemplo, que el amor era un juego para dos (o más) personas, en el que nadie ganaba nunca si no entregaba todo desde el principio. Su conocimiento básico de las cosas ardientes de la vida la alejaba del fuego con que cocinaba. Al otro, al fuego del alma, lo seguía gustosa y se sumergía en él.

Pronto Irupé olvidó a sus padres. Las cachetadas que su madre le regalaba cuando se resistía a dormir si la noche ya se había cerrado. Olvidó los cintarazos que su padre le propinaba a su madre, cuando ésta se negaba a pegarle a lrupé. Olvidó el aliento a tabaco rancio de quien la gestó en su vientre; olvidó el vaho a alcohol barato y puro que despedía la garganta de su papá.

Irupé tenía muy poco para recordar con amor. Y su temprana orfandad en realidad le alivió el corazón. Se ataba amorosamente a un payasito de miriñaque antiguo y a una muñeca desnuda en sus senos. Ambos vigilaban su sueño, el caprichoso movimiento de las cortinas brutalmente mecidas por el Viento Norte. Viento que soplaba casi sin interrupción, salvo cuando se detenía a contemplar los espasmos de la niña entregada a pesadillas incontrolables.

La noche en que decidí visitarla no soplaba ni una décima de viento. Las nubes sueltas en el firmamento verde, infinito y parco, danzaban cualquier danza, repartiendo molestos copos de polen estéril; las estrellas se hamacaban y destrozaban hasta convertirse en resumidas luces estelares polvorientas, sin soltar la magia que poseían desde otros tiempos, dueñas absolutas de la nada.

Cuando se apagó la última señal convenida, tenue como el alma de los poseídos, Irupé chilló. Y su chillido fue el albacea de sonidos y fístulas que comenzaban a procrearse en el cielo de noviembre.

El calor apretaba, sofocando; el sucio río Pilcomayo se aferraba al mango de una barcaza opositora. Entonces conocí a Irupé. Irupé guarda en la gaveta de su armario los restos de un pasado reconfortante. Ya no es la niña huérfana. Ahora es una bisabuela de 97 años, con una salud de toro y un apetito de calandria. Me mira desde la soledad de su alma, con angustia mal disimulada, obligándome a preguntar si acaso la he decepcionado. Tal vez esperaba a otra persona. Sin embargo, me enfrenta decidida, como debe haber sido en su juventud, con una sonrisa en sus labios y se apresura a saludarme evitando la descortesía de algún piropo ancianítico.

Estar frente a ella es como posarse ante una reliquia. Oro y mármol. Yeso y barro. Sus ojos parecen el adobe refractario de hornos panaderos; o quizás, menos poetizada la metáfora, sean el resultado de ubre de vaca y semillas de girasol; negros. Sus ojos son negros, o tal vez demasiado claros y, por lo mismo, carentes de calor y color. Pero, en realidad, lo que menos resalta de la persona de Irupé son sus ojos; por inercia uno se queda pasmado con sus bustos –aunque ya algo caídos- enormes y dominicales, naturales como la pavura ante la luz mala.

Sus bustos deben haber sido el manantial de casi media generación en Clorinda, sólo que a esta altura de los tiempos ya nadie los recuerda. O peor aún, no queda nadie para recordarlos. Traspasados los instantes iniciales de presentaciones y conferencias obligadas, me invitó a su cómoda sala tapizada con fotos de revistas porteñas, velas grises -para combatir los espíritus inquietos de novios y despechados-, iluminada sólo por el fragor desunido del Sol que, de noche, resiste abatirse.

En ese escenario, demasiado cursi, una foto, sólo una, es capaz de transmitir la fuerza infantil que Irupé ya poseía antes de sus cinco años. En ella Irupé sostiene sus falditas entre los dientes, cubriéndose el labio inferior -que ya se insinuaba carnoso al igual que su vecino superior-, con las puntillas rosas.

Cuenta Irupé que esa foto se la tomaron a escondidas de su abuelita, a quien ella (por esas cuestiones de mitos y leyendas) muchas veces confundía con la conciencia.

-Eso no se hace.

-Pero, Abuelitaconciencia, si no estoy haciendo nada malo; ¡tengo las braguitas limpias y las piernas cubiertas por las medias!

-Nada. Eso no se hace y punto.

Resulta conmovedora la dialéctica pedagógica de Abuelitaconciencia, avanzada para su época y estreñida para castigar los hábitos de Irupé. La niña, conmovida por su desolación y abandono, hacía de la exhibición un buen negocio cuando entretenía a sus amiguitos:

-Diez pesos la tocadita. Quince con cincuenta la rozadita. Veinticinco un besito. ¿Quién sigue?

-¡Mala leche! -Exclamaba algún desafortunado párvulo- no me quedó vuelto de las compras… Irupé, mostrame qué tenés debajo de las braguitas …

-Once con cuarenta.

-¡Pero si dijiste diez pesos la tocadita!

-Por encima de las braguitas… Por debajo es otro precio.

Algunos recuerdan estas anécdotas contadas por sus abuelos; niños de pueblo sin más entretenimiento que posar para, remotamente, ver sus fotos publicadas en la galería de niños lindos de la revista Caras y Caretas.

Irupé también recuerda que contaba con la complicidad del cura, don Basilio Estanislao de la Cruz Barbaja, español como corresponde, quien aprobaba -omitiendo el castigo- los juegos de los niños en el parque.

-Irupé, hija, ven. Confiésate hoy.

-Padre, aún no he tomado la primera comunión.

-Hay tiempo para eso. Anda, cuéntame qué has hecho.

-Bueno, fuimos con los chicos al parque. Como no tenían platita juntaron entre todos unas moneditas y me pagaron dieciséis pesos con treinta. Algo más que una rozadita, pero menos que un besito. Me levanté las faldas y, en puntas de pie, les mostré mis braguitas. Hoy me puse las rosas, ¿se acuerda? Las de la semana pasada. Uno a uno fueron rozándome con la punta de sus dedos y …

Contando sus travesuras en detalle, Irupé se aseguraba el perdón. El cura, embelesado por los relatos, jamás protestaba cuando le faltaba dinero de la canasta de las limosnas.

Continuará…