Publicada en la página oficial del autor, una mirada sobre «Mil Surcos» resalta el carácter autónomo de los argumentos de una novela que se ha presentado como la segunda entrega de una tetralogía, iniciada con «Las ostras».

Se podría identificar una observación pareja sobre el inicio mismo del texto, no sólo respecto de los capítulos que lo completan, sino también hacia adentro del relato sobre Idl Lazarus y las derivaciones de su aventura.

Así, tal vez, la última obra de uno de los autores cordobeses más prolíficos acerca la idea de un mérito repartido en por lo menos tres sorpresas, a esta altura de su obra, anticipadas y reconocibles: la de un universo tan inesperado como verosímil, tramado por personajes remotos y cercanos; la de un manejo espléndido de los pliegues de cada devenir para multiplicar dimensiones de lectura; la de un modo narrativo que sólo necesita -como si fuera simple- un intercambio de voces para expandir costados luminosos y feroces de quienes viven, con mayúsculas, en sus capítulos.

Compartimos aquí los primeros párrafos de una historia que encuentra destinos insospechados a cada lado de la escritura. Una de las mejores maneras, tal vez, de invitar a adentrarse en la obra de un autor notable.

Gracias por esta posibilidad.

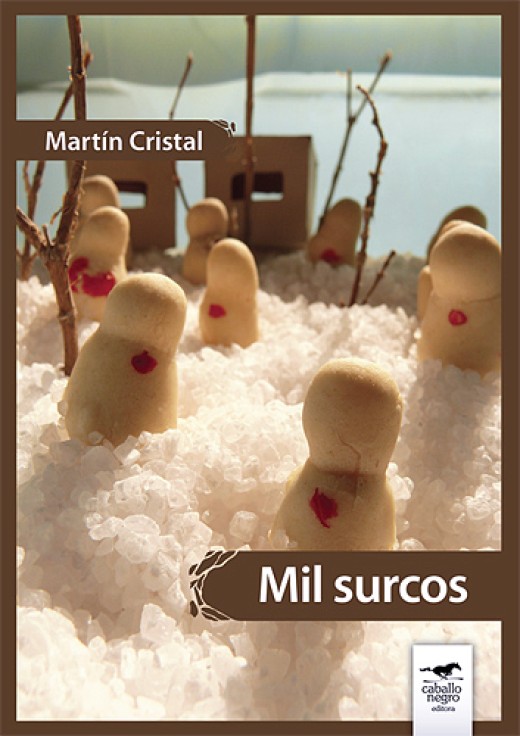

Martín Cristal – «Mil surcos»

1

1918. Se pone en marcha con la fuerza de una promesa. Se puede decir que lo llevan a la fuerza sólo porque le hacen una promesa, una que no van a cumplir nunca, que él sabe bien que no podrán cumplir nunca. Así y todo, en vez de volver desde el pueblo —donde pasó la mañana ofreciéndose para cualquier trabajo— hasta la casita de madera donde vive con su familia, él se va con esos hombres que prometen: prefiere una promesa a no tener nada. Le dan un fusil viejo y un uniforme, le ordenan que marche y ahí va él, sintiéndose más hombre que antes, pensando que decide cada vez que obedece. La orden no sólo se la dan los otros sino también su propio estómago, porque la promesa es comida: le hablan de un pan que esa tierra, hollada por muchos ejércitos, ya no parece capaz de darle a nadie.

Idl Lazarus tiene un uniforme polvoriento y un fusil que sólo ha disparado contra latas y botellas. Tiene diecisiete años y todo el hambre del mundo. No quiere ser una carga para sus padres. Por eso camina desde hace días por una vasta región cuyo eje es una ciudad distante que él llama por el nombre ruso de Lvov, y que los soldados de otros ejércitos llaman de otras maneras.

Veinte hombres caminan delante; nueve van detrás. No todos tienen armas. Hasta hace poco, la mayoría eran campesinos igual que Idl y que su padre, y que el padre de su padre (quien más de sesenta años antes se había mutilado dos dedos del pie con tal de no ser reclutado para pelear en Crimea). Ya no se ve de qué color son esas caras y esos uniformes, tapados por el polvo o el barro. Esos treinta espectros que marchan casi sin fuerzas han perdido el color como si formaran parte del ejército de terracota que mandó enterrar el primer emperador de China. Claro que Idl no puede saber nada de aquel ejército subterráneo. No sabe nada sobre China, China sólo le parece un nombre de fantasía aplicable a una tierra lejana, de sueños y cuentos para irse a dormir. China, India, América, África… sólo nombres exóticos, fértiles para la imaginación o el desvarío. Idl extraña su cama, el olor de la leña. No extraña el hambre, que es el mismo en cualquier lugar, se llame Lvov, Galitzia, Polonia, Ucrania, Rusia o China.

A mediodía atraviesan un caserío abandonado; pasadas las dos de la tarde llegan a un cruce de caminos al borde de un bosque. El sargento ordena internarse entre los abedules y descansar. Los soldados pisotean doscientos metros de sombra y reparten sus espaldas rotas entre los distintos troncos del bosquecito. Algunos todavía tienen fuerzas como para buscar frutos silvestres en los arbustos, matas crispadas por el frío aunque todavía no las cubra la nieve.

El sargento y el cabo se apartan del resto para cuchichear. Van atrasados al punto de encuentro. Eso lo saben todos. Dónde queda el punto de encuentro, eso sólo lo sabe el sargento. Si alguien se pierde, debe presentarse en la comisaría del pueblo más cercano para que lo reasignen a otra unidad. Si no se pierde, el soldado no necesita saber más que adelantar un pie y después el otro.

Idl puede oírlos. Hay que ir a explorar, dice el cabo, no podemos seguir hasta Lvov con las provisiones que nos quedan. Por acá no hay nada, asegura el sargento, que conoce mejor la zona. Habría que mandar a un par de hombres a que echen un vistazo del otro lado del río. ¿Hay un río cerca?, pregunta el cabo. Sí, dice el sargento. No es el Dniéster pero algo es algo. Eso sí, acampar por ahí sería peligroso. Si nos encontramos con alguien, no va a ser de los nuestros.

Todos están demasiado cansados para ir a explorar, dice el cabo. Cierto, dice el sargento, pero después se va a hacer de noche y nuestra situación va a ser peor todavía. Tiene que ser ahora. El cabo asiente y enseguida propone: uno de los exploradores podría ser el judío. El otro podría ser un voluntario. Y si no hay voluntarios, que lo decida el azar. Me parece bien, dice el sargento, llame al judío entonces.

¡Lazarus!, grita el cabo. Idl se levanta con un ligero mareo y se presenta ante sus superiores. El cabo pide un voluntario más para la expedición. Idl está seguro de que nadie va a ofrecerse, pero en eso un tal Piotr levanta del suelo sus dos metros de músculo y hueso, y se suma sin decir palabra. El sargento les explica lo que tienen que hacer: dibuja un mapa en la tierra negra del bosque. Idl intuye que ese mapa que sale de la punta de una ramita no representa la realidad. Es un mapa del deseo. Del deseo del sargento, básicamente. Miren bien. Una crucecita solitaria: nosotros, aquí. Una línea sinuosa como la huella de una serpiente: un río, hacia el oeste. Otra línea recta y corta, cruzando las ondulaciones de la anterior: un puente, que es imprescindible encontrar.

Imposible meternos hasta el pecho en el agua helada. Muchos puntitos del otro lado del río: granjas. Hipotéticas, probables, deseadas granjas. Con comida, asegura el sargento.

Idl y Piotr empiezan a caminar. Piotr es mayor y —por lo poco que Idl sabe— ha participado en la guerra por bastante tiempo, en Volinia, en Podolia e incluso más allá del Dniéper. En cambio Idl ni siquiera ha visto a sus enemigos desde que se unió al ejército. Le pregunta a Piotr cómo distinguirlos por los uniformes o por sus armas. ¿Cómo son? Ah, mi amigo, dice Piotr —cuya voz y suaves maneras sorprenden a Idl porque no condicen con su brutal físico—: ahora hay ejércitos de todos los colores en la tierra. Nuestros paisajes se pueden pintar con el color que quieras, sólo hay que abrir la caja y elegir. Rojo Bolchevique para colorear amaneceres. Blanco Zar para las nubes que se disuelven y la nieve que se derrite sin remedio. Verde Nacionalista para todos los campos de labranza, ya sea que se trabajen de verdad o que sólo se administren desde Kiev. Negro Anarquista para sombrear con ferocidad todo lo otro, sin dejarse dominar por nadie. ¿Queremos cosacos, con barbas marrones y ojos amarillos de furia? Hay. ¿Queremos bandas de ladrones y forajidos de colores cambiantes? También tenemos, por todas partes. Si necesitamos azul podemos pedírselo al cielo, pero no creo que nos lo dé: el cielo no regala nada en estos días. Y si necesitamos otros colores podemos pedírselos a los alemanes, que ahora corren, o a los rumanos, que a veces corren y a veces no, o a los polacos, que hoy nos corren a nosotros. Ellos también quieren pintar a su gusto los paisajes de la vieja Galitzia. Pero para nosotros que marchamos por esta tierra y nos morimos de hambre en su nombre con tal de que nadie venga a ponerle un nombre distinto, para llamarla Ucrania como nos gusta a nosotros, todo este arco iris demente es sólo una forma de hablar, dice Piotr. No hay colores en la guerra. Si nos disparan, es el enemigo. Y si no nos disparan, entonces mejor empezamos a disparar nosotros. El nombre del juego es sálvese quien pueda. Así que avancemos con cuidado y juntemos todo el valor que tengamos dentro: si no nos hace falta hoy, puede que lo necesitemos mañana.

Piotr no dice más y apura el paso. En unos minutos ya va mucho más adelante. Un soldado-poeta, se dice Idl, perplejo, mientras lo sigue como puede. Le parece que detrás de cada árbol se esconde un soldado de un ejército distinto.

Martín Cristal nació en 1972. Publicó «Las alas de un pez espada» (1998) – «Bares vacíos» (2001) – «Manual de evasiones imposibles» (2002) – «Mapamundi» (2005) – «La casa del admirador» (2007) – «El árbol de papafritas» (2007) – «Las ostras» (2012) – «Mil surcos» (2014). También ha publicado artículos en medios cordobeses como La Voz del Interior, Ciudad X y Deodoro y en publicaciones de México como La Tempestad, Origina, Nostromo y Playboy.

Martín Cristal nació en 1972. Publicó «Las alas de un pez espada» (1998) – «Bares vacíos» (2001) – «Manual de evasiones imposibles» (2002) – «Mapamundi» (2005) – «La casa del admirador» (2007) – «El árbol de papafritas» (2007) – «Las ostras» (2012) – «Mil surcos» (2014). También ha publicado artículos en medios cordobeses como La Voz del Interior, Ciudad X y Deodoro y en publicaciones de México como La Tempestad, Origina, Nostromo y Playboy.

En su blog El pez volador, comparte sus lecturas y reseñas.

Su página web es www.martincristal.com.ar